Перспективы возрождения системы детского отдыха в ВКО

Пионерские лагеря — это целая вселенная, в которой выросли многие поколения советских детей. Утренняя зарядка, линейка с поднятием флага, соревнования отрядов, пионерские костры и песни под гитару. В Горной Ульбинке, на берегах Бухтарминского "моря", в лесах Риддера — повсюду стояли детские лагеря. Родители были уверены, что дети проведут лето под присмотром педагогов, вожатых и врачей. А сами ребята получали возможность впервые почувствовать настоящую самостоятельность, подружиться с ровесниками из разных школ и городов. Что осталось от этого сегодня и можно ли вернуть системную организацию детского отдыха, изучал корреспондент YK-news.kz.

Путешествие в прошлое

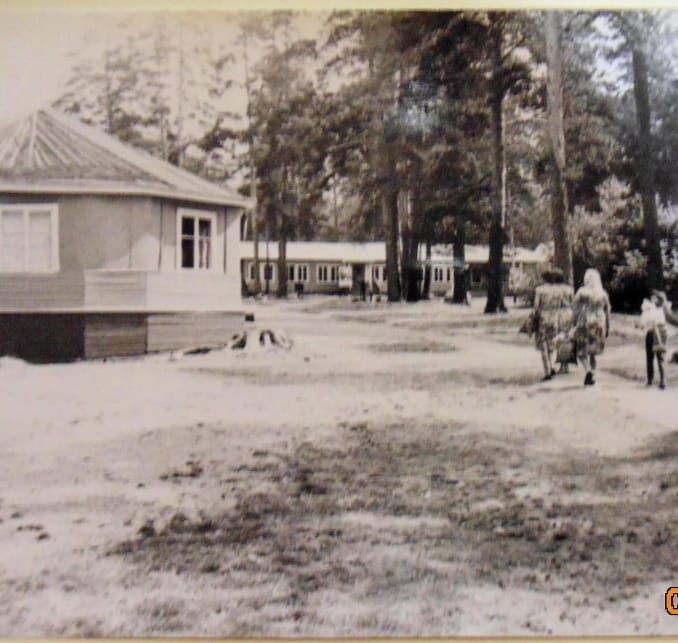

В окрестностях Риддера, в паре километров от оздоровительного лагеря "Синегорье" от шоссе в лес уходит неширокая асфальтовая дорожка. В бору от неё начинают разбегаться многочисленные ответвления, которые очень быстро заканчиваются, никуда не приводя. Иногда они ведут к фрагментам кирпичных фундаментов, сквозь которые густо пророс молодой лес. Это всё, что осталось от пионерского лагеря имени Павлика Морозова, принадлежавшего Лениногорскому полиметаллическому комбинату. Чтобы отыскать в лесу следы лагеря сегодня, приходится проявлять пытливость археолога и навыки следопыта.

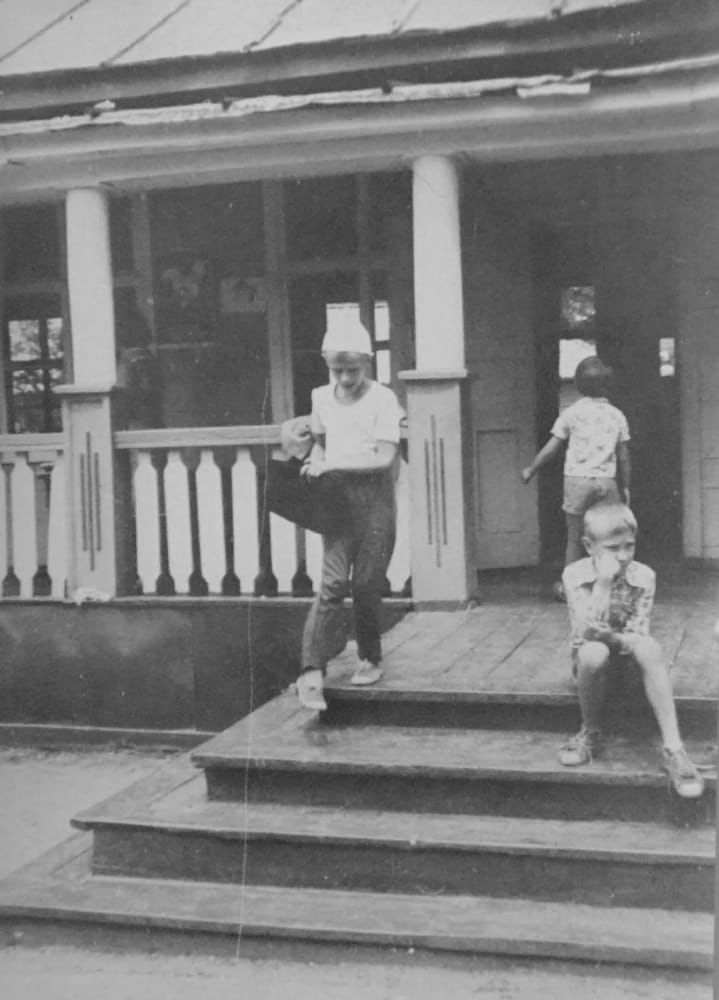

А ведь когда-то это был один из самых старых и самых крупных детских лагерей ВКО. В далеком 1935 году пионеры провели свою первую смену в сосновом бору. Тогда лагерь был палаточным. Руководил им будущий основатель местного краеведческого музея Владимир Клинк. Дети металлургов отдыхали здесь даже в трудные и голодные послевоенные годы.

— Это такое замечательное место было! — вспоминает жительница Риддера Лидия Ермолаевна. — Я туда впервые попала после второго класса. А сейчас мне 86 лет. Вот и считайте, когда это было (примерно 1947 год – прим. ред.). Лагерь в лесу: и к речке можно было спуститься, и на гору подняться. Мне больше всего нравились "гигантские шаги". Это такой высокий столб с колесом наверху, к которому привязаны верёвки. Держишься за верёвку и катаешься.

В 60-е годы прошлого века вместо палаток появились капитальные корпуса, столовая, эстрада, бассейн. В лагере было 12 отрядов, по 20 человек в каждом. Таким образом, за смену в "Павлике" отдыхали сразу 240 детей. В 1970-е годы здесь появилась традиция закладывать под бетонную плиту на плацу "капсулу времени". Письма из прошлого доставали раз в десять лет, а на их место клали новое послание будущим поколениям пионеров. В последний раз "капсулу времени" замуровали 1 июля 1995 года. Тогда никто не мог предвидеть, что вскроют её только через 29 лет — 28 июня 2024 года. В церемонии приняли участие и те, кто сам оставлял это послание.

В дюралевом цилиндре обнаружились изрядно повреждённые влагой списки отрядов и газета "Лениногорская правда", монетки, мелкие игрушки, упаковка "Бромгексина". В записках детей из 90-х говорилось о распорядке дня, "молочной каше, которую никто не любит", "рассольнике без огурцов", о том, что никто не спит в "тихий час".

А одна записка имеет шанс оказаться провидческой.

"Я хочу, чтобы наш город дал все силы для того, чтобы лагерь Павлика Морозова был и для детей из городов Казахстана. И чтобы мы здесь вместе хорошо отдыхали", — написала Камила Мухамеджанова.

Исчезнувшая цивилизация

В советское время Восточный Казахстан был безусловным лидером по числу пионерских лагерей среди всех областей республики. По данным Центрального Государственного архива Республики Казахстан, летом 1954 года, к примеру, в нашей области действовало 45 лагерей, где отдыхали 8 576 детей. Это был самый высокий охват летним отдыхом. Даже в благодатной Алма-Атинской области в то лето за городом отдыхали 7 739 пионеров.

В СССР система пионерских лагерей держалась на прочной финансовой опоре — фонде соцкультбыта предприятий. Каждое крупное производство, будь то завод, геологоразведка, энергетика или стройуправление, считало своим долгом содержать лагерь. Путёвки для детей работников были бесплатными или стоили символическую сумму — от 5 до 15 рублей, остальное — порядка 90 процентов — покрывалось за счёт предприятия и государства.

Педагогические институты помогали с подбором вожатых, а медучреждения — с врачами. Воспитателями были, как правило, школьные учителя. Питание закупалось централизованно, а лагерная программа включала спорт, кружки, туристические походы и культурные мероприятия. Система была отлаженной. Практически каждый школьник имел возможность хотя бы раз за лето попасть в лагерь.

После распада СССР предприятия перестали вытягивать финансирование лагерей. Одни базы отошли частникам и превратились в дома отдыха, другие просто забросили. В наши дни, по данным Управления образования ВКО на 2024 год, в области осталось всего 15 детских оздоровительных лагерей. Остальные разделили судьбу риддерского "Павлика Морозова".

Иногда, правда, руины ещё можно разглядеть. Как в бывшем лагере имени Лизы Чайкиной, тоже в окрестностях Риддера. Там деревянные строения с прогнившими полами и провалившимися крышами ещё стоят, напоминая следы исчезнувшей цивилизации, где любили детей и заботились о будущем.

Руины на месте бывшего лагеря имени Лизы Чайкиной

Руины на месте бывшего лагеря имени Лизы Чайкиной

"Артек" пока не виден

Сегодня на месте лагеря имени Павлика Морозова шелестят молодые берёзы, поднимаются двухметровые сосенки. Но именно эту территорию в пяти километрах от Риддера выбрало Управление образования ВКО для строительства общеказахстанского детского оздоровительного лагеря по типу знаменитого "Артека".

Идею построить в Восточном Казахстане детский лагерь республиканского значения впервые высказал Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки по региону в феврале 2024 года. Эту идею активно подхватило руководство области.

В качестве возможной площадки рассматривался действующий оздоровительный лагерь "Жігер". Он расположен на берегу Бухтарминского водохранилища, имеет функционирующую современную инфраструктуру и место для строительства новых корпусов и объектов. Но дорога к нему ведёт через опасный Осиновский перевал. Да и зимой там делать особо нечего. Поэтому в итоге остановились на участке исчезнувшего лагеря имени Павлика Морозова в Риддере. Здесь можно будет организовать круглогодичный отдых детей с катанием с гор, лыжные и пешие прогулки по лесу.

Первоначально управление образования давало информацию, что новый лагерь будет построен примерно к 2027 году. Но летний сезон – 2025 практически на исходе. Однако мы не обнаружили в лесу под Риддером никаких признаков того, что началась материализация этого проекта.

Где деньги, Зин?

Реально ли сегодня возрождение советских традиций детского отдыха, о которых многие взрослые вспоминают с ностальгией? Едва ли. Предприятия в частных руках и в большинстве не настроены тратиться на содержание дорогостоящих объектов, которые функционируют два месяца в году. Бюджет государства такие расходы не потянет. Государственно-частное партнёрство возможно только там, где бизнес будет получать прибыль.

В то же время расходы на реконструкцию действующих лагерей имеют шанс "отбиться" примерно через десять лет. А при строительстве лагеря с нуля этот срок возрастает ещё примерно на пять лет. Даже если восстановить сохранившиеся здания, встаёт вопрос: насколько это будет рационально? Большинство из них строились как сезонные. Там нет отопления, капитальных стен, централизованного водоснабжения. Чтобы превратить их в круглогодичные комплексы, нужны колоссальные вложения.

При этом ожидания родителей изменились: теперь они хотят не просто койко-место и столовую, а бассейн, спортивные площадки, кружки, современное питание и безопасность. Цена путёвки автоматически вырастает, а загрузить лагерь круглый год крайне сложно. Для бизнеса это слишком рискованная инвестиция.

Сегодня роскошь содержать два детских лагеря — "Алау" в Горной Ульбинке и "Синегорье" в Риддере — позволяет себе только металлургический гигант — компания "Казцинк". Для предприятия с огромным оборотом капитала это скорее социальный проект с долгосрочными нематериальными дивидендами, чем источник быстрой прибыли: дети работников получают льготные путёвки, родители чувствуют заботу, в результате снижается текучка кадров.

Выход видится в гибридной модели. Часть корпусов ныне действующих лагерей можно реконструировать, утеплить и использовать для коротких осенне-зимних программ: школьных туров, этнофестивалей, спортивных сборов. Но стратегически выгоднее строить новые центры с нуля, учитывая современные стандарты и многофункциональность. На сегодняшний день успешные детские лагеря существуют там, где сочетаются несколько направлений: летом — детский отдых, осенью — семейные туры, зимой — корпоративные мероприятия и спортивные сборы. Такой подход помогает избежать убытков от сезонности и постепенно окупать вложения.

Увы, пионерские лагеря ушли вместе с эпохой, которая их создала. Вернуть ту масштабную систему невозможно: изменились экономика, общественные запросы и сам ритм жизни. Но ностальгия по песням у костра, летним приключениям, лагерной дружбе ещё жива.

Раз существует запрос, Восточному Казахстану нужны новые форматы детского отдыха — современные, безопасные и многофункциональные. И если они будут созданы, то станут для нынешних школьников такими же важными воспоминаниями, какими для их родителей остаётся "пионерское детство".

Ирина Плотникова

Фото автора, архивные фото предоставлены Управлением образования ВКО